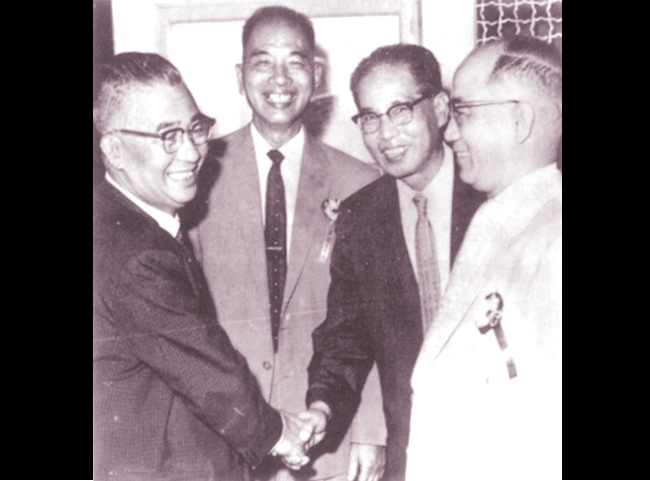

50年前著名武侠小说家兼《明报》社长查良镛(金庸),从香港到新加坡,想把事业扩充到我国。他看到本地的华文大报只有《南洋商报》和《星洲日报》两家,而这里的华族人口又占绝大多数,于是,他和出产斧标驱风油出名的本地商人梁润之,联合创办《新明日报》。

有别于其他两大华文报纸,《新明日报》走的是不落俗套的路线,版面轻松活泼,新闻多姿多彩。当时设馆于达威申路7号,租一家工厂的地面层来使用。

《新明日报》的诞生经过

1966年,著名的武俠小说家与时评家金庸从香港到新马考察,他看到本地的中文报只有两家华文大报,而华族人口又占大多数,只靠两份华文报做为华人的精神食粮,实在是供不应求,于是,他决心要在这里搞一份华文日报。

就这样,他找上了梁润之。他知道梁润之是本地的驱风油大王,也知道梁润之早期搞过《快活报》、《工商报》,1961年又在新山办了《新生日报》,后来搬到新加坡继续出版。他也知道梁润之像“万全油大王”胡文虎一样,非常重视办报与宣传这回事。

两人一谈即合,大家同意在资本上各出一半,以一百万元来办这份报纸,并准备如在五年内“亏本”,就当广告费花掉,预算五年后才有盈余。

办报首先要有报名,这份报纸应该取名什么呢?据曾任《新明日报》董事主席的梁庆经回忆说:“我们当初想过好几个报名,如《明报》啦、《镜报》啦、《光明日报》啦等,但都不理想。”当时,梁庆经是芳林联络所管委会的秘书,而芳林区的国会议员李炯才是文化部政务部长,要拿办报执照,必须经过李炯才的批准。

有一天,梁庆经与督印人潘洁夫去文化部为报纸执照拜会李炯才,同时为报纸的取名问题向李先生请教。李炯才正在思考时,他身旁的一位官员陆富如,忽然灵机一动,脱口而说:“为什么这份报纸不叫《新明日报》呢?”

陆先生解释说:“这份报纸是梁润之先生与金庸先生合办的,“新”代表梁先生原有的《新生日报》,“明”是金庸在香港的《明报》。所以,把这份新港合作的报纸取名《新明日报》是再贴切也没有了 。”

李炯才听后也同意,马上批准《新明日报》的执照。

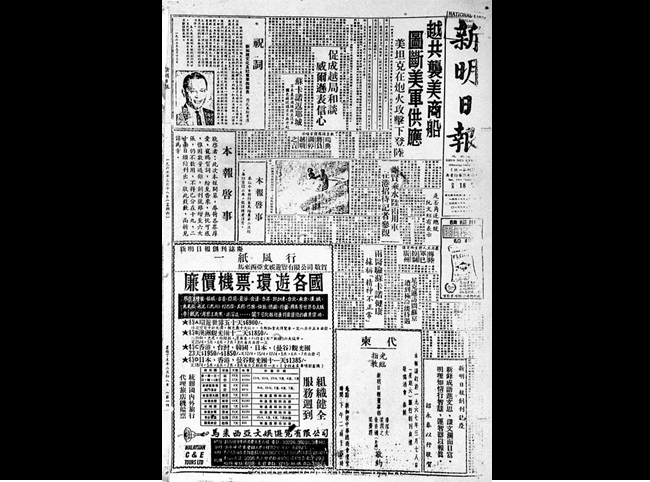

就这样,《新明日报》在1967年3月18日创刊了。

《新明日报》的办报风格

创刊号的《新明日报》,共有六大张,封面版的头条标题是“越共袭美商船,图断美军供应”;左边一个小栏块为当时的文化及社会事务部长奥斯曼的祝词。封面版上还有一则影星“谢贤乘水陆两用车”的娱乐新闻,这是《新明》的“特色”,金庸要搞的 ,便是这样一份有特色的报纸。

创刊初期的《新明日报》,每天两大张 ,售价一角,销量有一万多份,梁润之为报馆董事主席,金庸是副主席兼社长,总编辑是潘粤生,督印为潘洁夫。

1967年,香港发生大动乱,金庸成为左翼分子要暗杀的眼中钉、肉中刺。为了避难,他到新加坡定居,并成为永久居民,天天到《新明日报》上班,对报纸的发展,花费了很多心力。

梁庆经当时是董事财政,他说:“《新明日报》能有今天,金庸的功劳很大。如果当初不是他的策划与拟定报纸要走的路线等,《新明》的报份不可能增加那么快,而成为一份走上轨道的报纸。”

他记得,《新明日报》创刊前的本地两份大报,头版都是清一色的国际新闻,娱乐消息很少。金庸是个老报人,他知道一般读者的心理,也了解要争取读者,要使报份增加,只有在内容上來个大改革。于是,《新明日报》面市时,每天有全版的娱乐版,周末有马版,除了内容轻松之外,版面也处理得生动。

梁庆经说:“更受读者欢迎的是,《新明日报》的封面版出现了读者爱读的社会新闻,《新明》的这种风格,是其他两份大报所没有的。所以,它在这方面占便宜,在短短的时间内,《新明》的报份一直上升,我们原先准备五年内“亏本”,现在只办三年便赚钱了。”

他说:“金庸为了《新明日报》的报份,他特别把当时写好的一部武侠小说《笑傲江湖》在创刊时期的《新明》独家发表,吸引了不少读者,后来《新明》又登了他的《鹿鼎记》,更使到报份直线上升,终于成为本地最受市民欢迎的一份都市报”。

斧标大王首创清货大减价

梁润之是新加坡的驱风油大王,也是《新明日报》的创办人之一。

但很少人知道,梁润之还是最早在本地开创“清货大减价”促销手法的市场先驱。

战前,新加坡店铺多在大小坡一带,做生意的人虽多,但招徕顾客的花样很少,根本没有“清货”这类的花招。

梁润之当时做的是丝绸生意,店名叫申介福,店址就在现在的桥南路福海大厦附近。

做丝绸生意,要货品花样新潮最重要,如果一直卖旧货,顾客就不会上门。

梁润之便想到,必须定时把那些卖不完的丝绸尽快卖掉,才能进新货,吸引顾客源源而来。

于是他就想出了“清货大减价”这个新鲜名词 ,一亮相,便大受瞩目。

但他的货品的确真的是大减价,有时还是亏本卖,他的策略,便是利用迅速推出市场还没来得及上场的新货,把售价调高,以长补短,不但可以赚钱,还可以贏得顾客支持。

梁润之的“清货大减价”策略成功后,大家纷纷仿效,从此“大减价”就成为本地市场的一项重要促销手法。

后来世界经济不景,梁润之就想改行经营不受经济影响的生意,便开始经营起药品生意来,后来还从一位德国医生处得到一方制造驱风油的处方,当时胡文虎的“虎标万金油”风行一时,他的“斧标”在读念上与“虎标”比较接近,念起来又很顺口,而且,当时南洋一带还很落后,到处都是乡村,斧头随处可见,用“斧”做商标,容易给人有一种亲切感。

这一来,就诞生了“斧标驱风油”,梁润之也就成为新马的“驱风油大王”。

当时,他就很注意宣传 ,经常印刷大量街招,还印上许多小说,掌故等来吸引人,他也经常在当时的《南洋商报》与《星洲日报》大登广告。

后来,他认为要搞广告宣传,必须有自己的报纸,便先后办了《快活报》、《工商报》、《新生日报》。

1967年,梁润之更和具有丰富办报经验的金庸,合作创办了《新明日报》。